Рождение и смерть в клиническом ракурсе (к проблеме нормы и патологии в психиатрии)

Теперь умирают так просто: сначала перестают

интересоваться чем бы то ни было, потом

ложатся в постель и больше не встают.

Елена Скрябина "Leningrader Tagebuch"

Некоторые психиатры считают нашу область медицины наукой зрелой, вполне состоявшейся, со своим строгим категориальным аппаратом, с развитой исследовательской и доказательной базой. Это заблуждение, оно звучит так же неестественно, как если бы уважительное слово «доктор» воспринималось врачом как научная степень. На самом деле клиническая психиатрия держится на избыточном, околонаучном языке, который должен пройти еще долгий путь очищения и трансформации прежде чем называться наукой. В трудах многих современных теоретиков интерпретация психических расстройств основана на концепциях патоморфологов, биохимиков, социологов, нейрофизиологов, инженеров вместе взятых. Здесь можно встретить оригинальные параллели – «болезнь и внешний мир», «болезнь и вторая сигнальная система», «болезнь и машина», «болезнь и энергетический потенциал», «болезнь и ночные корабли» даже «болезнь и ядерная цепная реакция». Но так поступают и классики – О. Блейлер в статье «Аутистическое мышление» и З. Фрейд в книге «По ту сторону принципа удовольствия». До сих пор мы не можем понять, что дает понятие архетипа К. Юнга при лечении душевнобольных и что, например, делать с его интровертами и экстравертами, если основной контингент психиатрических больниц представляет собой смешанные типы; как лечить блейлеровский аутизм, если проникнуть «внутрь» закрытой души невозможно по определению, наконец, как усилить ослабленные модусы и экзистенциалы феноменологического направления?

Если врач-психиатр благодаря базовому образованию и практике универсален также как Альберт Швейцер – это делает ему честь, но он не должен в одной плоскости использовать все эти знания. И полиглот будет общаться с нами не на ста языках одновременно, он выберет слова того языка, который доступен партнеру в диалоге. Так и психиатр в развитой клинике, назначая фармакотерапию, по большому счету, обращает внимание на психические изменения, а все остальные функции передает врачам других категорий. Однако, работая в «глуши» или в условиях дефицита ставок, он может некоторые проблемы взять под свою ответственность, в частности при определении диагноза смерти.

***

Есть форма одиночества, которая наиболее отдалена от нормального явления, обозначаемого словом уединение. Это отчуждение человека перед смертью, хорошо известное врачам, медсестрам и санитарам, но романтизированное в литературе, где представлено больше последнее слово – тайное, любовное, назидательное, прощальное, философское. Однако последнее слово является предпоследним в его жизни, потому что нередко наступает пауза с уходом живого человека в себя, с нарастающим безразличием ко всему внешнему и здесь психолог, родные, священник должны уступить место реаниматологу, а в наихудшем случае может быть выставлен диагноз смерти. Но существуют исключения в кризисных ситуациях, которые дают возможность скорбную паузу перед смертью наблюдать дольше обычного с единственной целью – констатировать факт ее существования.

Тему психической смерти раскрыл Шекспир в незабвенном монологе Гамлета. Согласно тексту, пауза перед смертью, по сути – интенсивный процесс отчуждения героя путем обесценивания, мысленного разрушения всего некогда значимого, прочувствованного, осмысленного в этой короткой жизни. Затем он полностью избавляется от амбивалентности (tobe, ornottobe), посредством более интенсивного, чем в начале, контакта с самим собой, переходит в напряженное созерцание себя, наконец в состоянии определенности (или как выразилась после больших сомнений больная Виля из Риги – «да это я!») – рождается фантастическая идея выхода из тупика, ухода в иной мир, о чем свидетельствует концовка монолога (ThefairOphelia! Nymph, inthyorisonsbeallmysinsremember'd).[i] Можно предположить, что он твердо уверен в возможность обновления после смерти и надеется на свое возрождение. Но может ли так думать юноша, используя опыт своих воспитателей, собственные наблюдения или это часть структурного образования, свойство психики?

Пассажир поезда, оставленный провожающими, сначала несколько растерян, говорит невпопад, но только поезд переходит санитарную черту, он идет в туалетную комнату, приводит свой внешний вид и внутренний мир в некое соответствие и возвращается с готовыми темами разговора. Он сделал «съемку» визуально-вербального образа своих попутчиков, усвоил эти образы путем аналогии или интуитивно, затем остался наедине с собой возможно перед зеркалом и вернулся с уже обновленным лицом. Но, наверное, так поступили и все остальные пассажиры – они не смогли бы удержать выражение лица, слова, которыми обменивались на перроне, недаром говорят: «поезд ушел». Некоторым людям эта процедура не дается в полном объеме и тогда возникает то, что Б. Л. Пастернак называл зачаточным безумием, а психиатры бредовым настроением – с чувством страха, тревоги, беспричинных сомнений. Получает развитие дорожный параноид.

Убедительнее других паузу перед смертью показал Плутарх в жизнеописаниях Цезаря. Его герой, храбрый человек, видевший смерть на поле брани, не испугался заговорщиков, а начал отчаянную борьбу за свое существование, но когда среди убийц заметил наследника (сына?) Брута, закрыл лицо пурпурной тогой (завесил социальные зеркала) и перестал сопротивляться – психическая жизнь прервалась раньше физической. А царь Эдип в греческой драме ослепил себя, навсегда лишил себя зеркала, что неизменно воспринимается как смерть героя. Тут была лишь смерть психическая без смерти физической, и мгновение продлилось до бесконечности, по крайней мере, на два тысячелетия до появления известного фильма Пазолини, где Эдип, по замыслу наш современник, каким-то чудом реабилитированный мастером кино, уже воспевает свой «подвиг». Выдающийся режиссер, который был знатоком эдипового комплекса, изменил финал трагедии и дал возможность герою умереть.

Однажды в самолете возникла паника, что-то случилось с моторами, персонал не скрывал растерянности. Машину трясло, пассажиры кричали, я сам издавал непривычные стоны, ощущал и стыд и страх. Сохранял спокойствие только один человек, сосед справа, оперный певец из Ливана. Вот что происходило со мной – я перестал общаться, немного сполз с кресла и крепко держал нательный крест, вызывал воспоминания, но образы близких и дорогих мне людей возникали без особой последовательности и быстро исчезали, это были какие-то «полуобразы» без полной линии и цвета, немые пиктограммы или обрывки запрятанных в памяти словосочетаний. Потом новой волной их смело окончательно, я оказался в пустоте собственного тела и замолчал. В это время приступы страха прекратились, возникло ощущение присутствия третьего, не эстетизированного, но с глубоким смыслом. Теперь я был спокоен и только наблюдал, как ясность мысли создавала новую форму существования. Но меня вывел из оцепенения голос соседа. Стоя он говорил пассажирам примерно следующее – народ вы думаете, что жизнь человека зависит от какой-то «железки», мотора? Если Богу будет угодно он включит все моторы. Затем стал петь и присутствующие, даже дети, затаив дыхание слушали его красивое исполнение. Не прерываясь, он посмотрел в иллюминатор как из суфлерской и тихо сказал, ага один мотор заработал; затем заработали все моторы, хорошо причесанная стюардесса вошла в салон и попросила пристегнуть ремни, так как самолет делает посадку в аэропорту пункта назначения.

***

Нет ничего более полезного в области психотерапии, чем возвращение к трудам Фрейда с целью понять проблемы, на которые обратил внимание этот ученый-первооткрыватель, обладавший безошибочной интуицией. Как у первых философов его определения похожи на шифрограммы, которые без предварительной обработки понять невозможно. Вспомним, как он требовал, чтобы Юнг верил его идеям, которые когда-нибудь очистятся от противоречий, а общество «от грязи». По нашему впечатлению необычный угол зрения, меняющий философскую конфигурацию объектов, заставлял его находиться в творческой горячке – спешил обозначать то, что стоило бы описать. Поэтому некоторые тексты можно читать, как это ни парадоксально, в технике психоанализа, пропуская главное и останавливаясь на случайных словах, так называемых оговорках.

Это верно по отношению ко многим работам Фрейда, но более всего – книге «По ту сторону принципа удовольствия», изданной в двадцатом году прошлого века. Тема этой работы гораздо последовательнее развита и у Сабины Шпильрейн, и у Ойгена Блейлера, и у Карла Юнга, и у Вильгельма Штекеля до выхода этой книги, но более точно – у Мартина Хайдеггера, Людвига Бинсвангера, Мерарда Босса, Ирвина Ялома после ее издания (см.: Шпильрейн, Ялом). Однако попытки анализировать концепции этих авторов не приблизили нас к исконной цели – лечить психические расстройства.

На протяжении многих лет нас не перестает удивлять выдвинутое в 20-х годах прошлого века понятие об инстинкте смерти. К этой идее Фрейд пришел или по наитию, потому что книга написана без плана, или может быть ученики «вручили» ее мэтру в надежде на скорое продвижение. Объясняя, что можно обнаружить на той стороне принципа удовольствия, он посвятил первую и большую часть своей книги (четыре из семи глав) именно принципу удовольствия в паре с неудовольствием. Один раз он вспоминает свою тему, ссылаясь на Г. Фехнера, в частности на лейтмотив «устойчивости» (Konstanzprinzip), своего рода нейтрализации противоборствующих мотивов (Фрейд, с. 4-5).

Из первой части книги мы запомнили лишь два неудачных с точки зрения поставленной проблемы разбора случаев ветерана и ребенка, где Фрейд в стиле П. Жане выделяет не содержание, а структуру, некие повторы в действиях своих клиентов – явления очень важного в терапевтическом плане и до сих пор не получившего должной оценки в большой и малой психиатрии. Именно фактор повторов в жалобах, в сновидениях ветерана I-й мировой войны и в поведении ребенка, переводит проблему, в которой он «завяз», во вторую часть книги, на ту сторону принципа удовольствия. «Остается много такого, что оправдывает навязчивое повторение, и это последнее кажется нам более первоначальным, элементарным, обладающим большей принудительной силой, чем отодвинутый им в сторону принцип удовольствия. Если же в психической жизни существует такое навязчивое повторение, то мы хотели бы узнать что-нибудь о том, какой функции оно соответствует, при каких условиях оно может выявиться и в каком отношении стоит оно к принципу удовольствия, которому мы до сих пор приписывали господство над течением процессов возбуждения в психической жизни» (Фрейд, с. 21). Итак, существует некий двигатель психической активности – «первоначальное», «элементарное», «повторяющееся» свойство статичности, обладающее «принудительной силой».

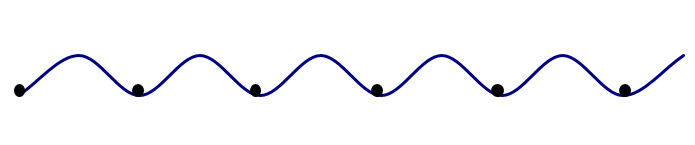

Отказавшись от главенствующей роли принципа удовольствия вместе с вытеснением и сублимацией, которые в свое время позволили Фрейду преодолеть процессуальную парадигму и создать волнообразную картину психических явлений, он приходит к корпускулярной теории. И это за семь лет до выхода в свет книги «Бытие и время» Мартина Хайдеггера и за тридцать лет до появления трудов представителей «третьей волны» в психотерапии. Характерна и последняя строка его работы – ссылка на стихотворение поэтаРюккерта: «До чего нельзя долететь, надо дойти хромая» (Фрейд, с. 66). Так ему представлялась уже новая корпускулярно-волноваятеория психической деятельности – прожить жизнь хромая. Так живут кочевники-монголы – они радуются, что нашли место, где можно поставить юрту и остановиться, затем не менее радостно собирают (разрушают) ее в поисках нового пристанища – «хромая», пунктирно, они идут по сложной линии жизни до последней остановки.

Но так живут и все остальные люди, ибо если основным свойством психической деятельности является его диалогичность, то главным свойством диалога (психической жизни по Фрейду) является его развитие, которое без постоянных остановок, обнулений, значит обновлений, невозможно. В детстве была игра – «Как человек, как мертвец» – мальчишки во дворе сначала бодро шагали, затем по приказу застывали в самых невероятных позах. Когда ведущий мальчик, который тоже замирал, кричал «Как человек!», дети оживали, показывали друг на друга пальцем и громко смеялись (кто-то был смешнее всех), игра могла длиться до бесконечности. Слабоумная Диана, девочка веселая и добрая, любила прерывать сеансы, подходить к пациентам и говорить: «встретимся!» или «встретимся?». Однажды я добавил скороговоркой «увидимся», «услышимся», «дотронемся», «обнимемся», она долго смеялась, но на следующий день – меньше. И я опять придумал – потом расстанемся и снова встретимся, увидимся. Шутка пользовалась успехом, она уже редко подходила к другим людям, и можно было спокойно работать в отведенное ей время. Теперь, когда пациентка уходит, я говорю на прощание – встретимся… в четверг, она улыбается, что-то вспоминает и с удовольствием кивает головой.

В современной психиатрии действует анатомический принцип – принцип расчленения патологического материала на простые части (память, внимание, интеллект, эмоции или симптом, синдром, нозология). Она никогда не ищет элементарных психических явлений, качественно иных связей и закономерностей, обуславливающих данное психическое расстройство. Но как бы мы лечили туберкулез, оспу, сифилис, если бы не открытия Роберта Коха, Эдварда Дженнера и Фрица Шаудина? Бессознательное Фрейда в нашем представлении – это некий гистологический срез сознания, сознание, увиденное под микроскопом. Здесь мы не согласны с К. Юнгом – Фрейд ментально никогда не был неврологом,

к «тайнам одержимости» он подходил, скорее всего, как цитолог.[ii] Остановка психической активности тем и отличается от шперрунгов (остановка мысли у душевнобольных), что оно представляет собой интенсивный диалог человека с самим собой, со своим зеркальным образом. Здесь есть вход в систему самовосприятия и выход в область межчеловеческих отношений, есть момент поиска себя, приближения к своему образу, идентификации, оценки идентичности и многое другое. Эти точки опоры и обновления, хотя и длятся мгновение, сложны и невидимы, как клетка и межклеточное вещество. Именно это качество Фрейд пытался понять на примере простейших одноклеточных, где больше всего его, как и С. Шпильрейн, интересовала тема смерти/рождения на элементарном уровне.

Само словосочетание «инстинкт смерти» на первый взгляд настолько бессмысленно, что бессмысленнее ничего не может быть – инстинкт, как любая потребность, может иметь отношение только к жизни. «По теории Э. Геринга о процессах в живой субстанции – пишет Фрейд – в ней происходят беспрерывно два рода процессов противоположного направления, одни созидающего – ассимиляторного, другие разрушающего – диссимиляторного типа. Должны ли мы попытаться узнать в этих обоих направлениях жизненных процессов работу наших обоих влечений – влечения к жизни и влечения к смерти?» (Фрейд, с. 49). Заметим, насколько уверенно Фрейд говорит, что влечение к смерти также необходимо для жизненных процессов, как и влечение к жизни. Мы утверждаем, что по большому счету он был прав, но если бы думал не о конечной фазе жизненного цикла или суммарному представлению о смерти, а о смерти психологической. Отметим также, что Фрейд никогда не переставал быть психологом, во всем искал психоаналитическое соответствие и можно допустить, что проблему смерти/рождения он чувствовал и отложил на будущее, до лучших времен.

Тем более что опыт Мелани Кляйн привел к полному абсурду некоторые явно неудачные высказывания учителя, точнее к опасным мировоззренческим идеям – они представляют собой не наблюдения, а мрачные предчувствия и предсказания (см.: Кляйн). Достаточно отметить, что инстинкт смерти в ее трактовке доминирует, а также совмещает и суицидальные и агрессивные тенденции, т. е. инстинктом называется и желание собственной смерти, и желание чужой смерти. В отличие от Фрейда (пусть не сразу, с годами), она заметила существующее противоречие, но вместо упрощения этого тезиса, она приходит к бездоказательному выводу об экстраполяции суицидальных тенденций, об их трансформации в агрессию, – будто бы солдаты противоборствующих армий хотят сначала умереть, потом победить врага в рукопашном бою (тогда почему они в момент атаки кричат самое жизнеутверждающее – Mutter?); а большая (агрессивная) часть преступного мира – это якобы неучтенный контингент самоубийц. Инстинкт смерти порождает также страсть к разрушению и если верить ей, то с самых ранних лет инстинкт смерти в значительной степени доминирует над инстинктом жизни, так что о создании чего-то дельного нечего и помышлять. Но одни разрушают, чтобы строить, другие разрушают в помраченном сознании просто так, третьи проходят мимо. Что же говорить о том, что медицина, к которой она, не будучи дипломированным врачом, профессионально принадлежала, заряжена инстинктом жизни, на каждом шагу преодолевает смерть в пользу жизни, продлевает человеку жизнь, даже ищет «эликсир бессмертия». К сожалению, опору своей концепции М. Кляйн находила у Фрейда, от него же она получила индульгенцию на фальшь, то, что ее учитель называл оправданной, необходимой и далеко идущей спекуляцией.

Если говорить о реальной смерти и реальной жизни, то сопоставление тут невозможно, так как жизнь имеет временное и пространственное расположение, а смерть коротка, точнее безвременна, к тому же это явление биологическое, а не психологическое. Выход можно найти в тавтологии – смерть – это то, что не является жизнью, и так как инстинктов жизни много, они уничтожаются по Фрейду по одному или сразу. Как же могло такое пустое в психологическом аспекте слово (философское и обыденное содержание этого понятия непреодолимо) прочно утвердиться в психоанализе? Уточним, что представление о смерти имеет отношение к интеллекту, а не к инстинкту; если один человек стремится стать инженером, другой хочет умереть – это вопрос осознанного выбора.

Можно считать устаревшим и множество параллелей, проводимых Фрейдом в связи с определением новоявленного в литературе инстинкта с теорией Вейсмана, с механистическими и биологическими теориями агрессии, как проявления инстинкта смерти – эти вопросы в 1966 г. корректно решил Конрад Лоренц (Lorenz). Что же удерживало Фрейда, одного из самых проницательных людей своего времени, «у разбитого корыта» новой теории, пришедшей на смену красивой концепции бессознательного, либидо, принципов вытеснения и сублимации, комплексов неполноценности? Надо отметить, что идея была выдвинута не просто так, а в результате тщательного анализа сновидений и специфических фобий.

Отдавая дань времени мы бы не обратили внимание на такие часто встречающиеся высказывания Фрейда: «Если мы примем как не допускающий исключений факт, что все живущее, вследствие внутреннихпричин, умирает, возвращается к неорганическому, то мы можем сказать: целью всякой жизни является смерть, и обратно – неживое было раньше, чем живое» (Фрейд, с. 37). Однако для нас важно, что в этом фрагменте, как и во всем тексте Фрейд предполагал не психологическую, не клиническую, а биологическую смерть. В результате чего стремление к агрессии, к деструктивному поведению, оказывается гораздо сильнее у человека, чем стремление к созиданию, будто бы Фрейд в 20-х годах, как и М. Кляйн, находился в пустыне и в развалинах.

Критическое отношение к указанной книге пусть в другой форме высказывали почти все представители психоанализа, она, строго говоря, не была канонизирована, поэтому мы из чувства протеста решили уделить больше внимания тому позитивному, что осталось в ней после разборов (Психоаналитические термины и понятия, с. 84). «То, что мы признали в качестве доминирующей тенденции психической жизни, – пишет Фрейд – может быть, всей нервной деятельности, а именно: стремление к уменьшению, сохранению в покое, прекращению внутреннего раздражающего напряжения (по выражению Барбары Лоу — «принцип нирваны»), как это находит себе выражение в принципе удовольствия – является одним из наших самых сильных мотивов для уверенности в существовании влечений к смерти» – т. е. к временной остановке психической жизни (Фрейд, с. 56). Значит, и это для нас важнее всего, существует не только прекращение жизни, но и пауза в жизнедеятельности, названная им принципом нирваны, принципом реальности, устойчивости, временной остановки мыслительных процессов.

Таким образом, можно утверждать, что классический психоанализ перестал развиваться как целостное движение в 20-х годах прошлого столетия не только за счет отхода некоторых его последователей от принципа либидо, но и после выхода в свет востребованной учениками работы «По ту сторону принципа удовольствия». Можно допустить, что группа исследователей вернулась к прежней концепции Фрейда, а другая дождалась конца войны, чтобы примкнуть к философу М. Хайдеггеру, т. е. к корпускулярной теории психической активности – дазайн, «разрыв бытия». Причина в том, что недостатком концепции Фрейда в данном изложении является эклектичность, внутренняя противоречивость и голословность многих постулатов. Если бы этого не случилось, то ученики Фрейда сумели бы понять важность некоторых его новых идей, они (представители «третьей волны») остались бы врачами, и вместо отрицания психической болезни, научились бы лечить не только невротические, но и психотические расстройства. Это касается в первую очередь любимых учеников Фрейда, Людвига Бинсвангера и Мерарда Босса, а также создателей антипсихиатрического направления (Р. Лэйнг, Р. Мей). Современные же психоаналитики пришли к компромиссному решению, подменив грамматическую форму дихотомии инстинкт жизни/смерти на либидозное/агрессивное влечение, т. е. закрыли проблему, поставленную Фрейдом еще в 1920 г.

Выделим сначала недостатки так и не зародившейся корпускулярно-волновой теории психической активности, выдвинутой впервые Фрейдом в книге «По ту сторону принципа удовольствия». Это его склонность к опоре на взаимозависимых понятиях – сознание и бессознательное, вытеснение и сублимация, неудовольствие и удовольствие, диссимиляция и ассимиляция, разрушение и созидание, инстинкт смерти и инстинкт жизни. Дихотомию понятий ему однажды удалось преодолеть, когда в известной паре Эго/Ид он добавил третий структурный элемент супер-Эго, что впервые очертило предмет психологии. Судьба остальных дихотомий менее успешна, симметрия преодолевается количественно – больше или меньше, сильнее или слабее, важнее или нет, наконец, вводится категория борьбы между ними. Причем в ранних дихотомиях преобладала позитивная часть пары, например удовольствие, в поздних – отрицательная, например смерть. Еще одно упущение, которое Фрейд просто не заметил, привело к истинному тупику не только его теорию, но и все психоаналитическое движение. Он создал пару психическая жизнь/физическая смерть, но, к сожалению, не обратил внимания на то, что психологическая жизнь всегда короче фактической жизни, ее еще нет или уже нет там, где он искал; он насильственно «впихнул» физическое явление в психологическое поле, материю в дух, распространив неживое во все сферы жизнедеятельности человека, обесценив даже понятия инстинктов, влечений, лейтмотивом «мертвечины». Но самое главное в том, что в этой книге внезапно исчезает тема болезни, хотя бы невроза, пациенты для Фрейда – лишь более доступный материал для формирования новой идеи. Однако через годы он скажет, что понятие инстинкта смерти остается «немым» и вернется к раннему психоанализу. Так случилось и с Л. С. Выготским и А. Р. Лурия, которые в предисловии к русскому изданию рассматриваемой книги в 1925 году назвали понятия о психической жизни и инстинкте смерти «колумбовой заслугой» Фрейда, открывшего особую страну по ту сторону принципа удовольствия, «хотя бы ему и не удалось составить точную географическую карту новой земли и колонизовать ее», но вскоре после небольшой дискуссии между собой проблему забыли навсегда и, к сожалению, «колонизовать» новую территорию не стали (Ярошевский, с. 380).

И все же Фрейд не простой исследователь, он создатель парадигмы, целого движения в области медицины и культуры, это самый цитируемый в научной литературе автор. В первой половине своего творчества он благодаря понятиям вытеснения и сублимации успешно преодолел линейную парадигму физиологической психологии. Напомним, что представители ортодоксальной психиатрии также убеждены в процессуальном характере психической активности, но тогда болезненные явления должны были выглядеть как некий тормоз, барьер для этих процессов, как «повреждение», «защемление». Э. Крепелин, создатель психиатрии, пошел иным путем – эндогенные или экзогенные факторы меняют направление психических процессов, заражают, извращают их; они могут протекать с разной скоростью в сторону духовной смерти, слабоумия, к единственной за всю жизнь остановке, главной характеристикой которой является симптом зеркала (утрата образа «я»). Значит, если человек болен психически, он болен весь, деление на больное и здоровое начало не проводится, и это был шаг назад по сравнению с соматической клиникой. Предложив волнообразную модель, Фрейд тоже стоял перед задачей определения психической патологии и решил ее просто, гениально и спекулятивно – он объявил, что здоровых людей не существует, есть плавные переходы от терпимого состояния к плохому. Так он временно сохранил целостность предмета психологии. В рассматриваемой книге он был близок к формулировке новой парадигмы, которую мы назвали корпускулярно-волновой.

Основная ошибка, допущенная в этой концепции, заключалась в неправильно выбранной паре психическая жизнь/биологическая смерть, хотя логичнее было бы продолжить авторство и сформулировать в той же метафорической форме психическая жизнь/психическая смерть. Тогда он в месте, где проводит параллели с одноклеточными существами, скорее всего, сравнил бы психическую смерть и жизнь на элементарном уровне с потерей и обновлением клеток организма – такое не очень точное сравнение могло быть преодолено им же самим. Далее остановка психической жизни означала бы потерю партнеров по диалогу и ничего более, а не абстрактного взаимодействия с внешним миром, влияние которого человек одинокий ощущает с достаточной полнотой. Тогда психическая жизнь есть жизнь среди людей, где доминирующим может быть и сексуальный инстинкт, как единственное влечение, направленное на другого человека, на поиск партнера. Свое место получают и понятие о бессознательном, как о безвременном по Фрейду явлении, и понятия о вытеснении и сублимации, как вход в паузу и выход из нее. Остановка психической жизни, как остановка диалога с целью самоидентификации – явление не только естественное, но и желанное, оно действительно может быть истинным мотивом нашего существования.

Это в высшей степени странно – понятийный аппарат психологии как науки создавали физиологи, и они почему-то забыли рассмотреть в психологическом свете такое важное явление, как торможение. Все направления психологии исследуют некую динамику, активность, деятельность, работающие как вечный двигатель психологические механизмы – даже психология творчества описывает всякие механизмы интуиции, логики, но пропускает такой очевидный факт, что результат – это некий предел, либо промежуточный либо итоговый, остановка творческой активности. Танатос и Эрос, которые с легкой руки Вильгельма Штекеля распространились в 1912 г. в психоанализе, тоже находятся в каких-то странных взаимоотношениях – они либо плавно перетекают друг в друга (С. Шпильрейн, З. Фрейд, В. Штекель), либо в конфликте побеждают (М. Клайн, В. Райх, З. Фрейд), либо сливаются (О. Блейлер, А. Штерке, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг), но главное в том, что они находятся в вечном безостановочном движении (см.: Овчаренко). Хотя очевидно, что Танатос, разрушающий старое, обращен в прошлое, а ищущий Эрос – в будущее и взаимодействие тут принципиально невозможно. Что же происходит в настоящем, никому неизвестно, хотя герой-разрушитель поздних психоаналитиков (Б. Беттельхейм, В. Франкл, Э. Фромм) был фанатом паузы и активным фантазером-строителем третьего рейха. Чтобы Танатос перешел в Эрос, он должен по идее повернуться на 180 градусов, получается, что жизнь – вечное полукружение в одну и в другую сторону, – но все это представления столетней давности.

Сегодня по пути на работу мимо нас проехала поливочная машина, которая не успела выключить воду. Женщина в черном пальто, шедшая впереди меня, спряталась за цветочным ларьком, а я, не останавливаясь, пошел дальше. Потом я почувствовал, что женщина пытается обогнать меня, незаметно ускорил движение, она старалась изо всех сил, я пожалел ее и замедлил шаг, а она каким-то чутьем попала точно на ту дистанцию, которая разделяла нас до проезда машины, и теперь уже шла в привычном темпе. Тогда я ускорил свое движение, легко обогнал ее, но она уже не обратила на это внимания, интрига не получилась. Значит, мое расположение в пространстве было важным временным ориентиром, обозначающим потерянное из-за вынужденной остановки/паузы время, в котором она существовала.

Иногда события придают ускорение времени, например, война и тогда многие рвутся на передовую, мирная жизнь для храбрых мужчин, женщин и подростков кажется остановкой без шансов на обновление, небытием, тягостным одиночеством, психической смертью – вот как далеко (и по смыслу, и по расположению) иногда находятся реальная и психическая смерть. Наш сосед-плотник, которого любили все дети, дезертировал; четыре года жил в тесном погребе; после войны много пил, пел одну и ту же песню про белые груди девушки Зохо и очень жалел, что не попал на войну. Случай представился – он умер, спасая жизнь другого человека. А отца моего друга, тоже плотника, репатрианта из Франции, на несколько лет погрузили (с вылазками) в фекалии дворового туалета до самой смерти Сталина, но когда он вышел из страшного плена, то больше не шутил, ни с кем не общался, и вскоре его не стало – вот как долго может длиться пауза, остановка психической жизни. Ведь и полководцы говорили своим солдатам – возьмите город и будет долгий-долгий мир для вас и для ваших детей, можете ограбить врага, взять побольше рабов, чтобы потом ничего не делать самим. Некоторые пациенты признавались, что, совершая суицид (иногда многократно – до шестидесяти четырех раз у одного искалеченного человека в моей практике), они хотели ощутить жизнь, – это были психотики, к странным умозаключениям которых быстро привыкаешь. Но в 1987 г. пенсионерка-учительница, женщина мудрая и спокойная, которая осталась в полной изоляции из-за смерти или эмиграции близких и знакомых людей, сказала мне то же самое после суицидальной попытки. Умереть, чтобы жить, остановиться, чтобы двигаться – не слишком ли парадоксально? Но это, быть может, один из основных законов функционирования психики.

Рожденные творческим проникновением представления о рае, нирване, утопических картинах мира, точка после каждого предложения в тексте, удачный штрих на бумаге, кадр на монтажном столике предполагают только остановку, бездействие; и все наши фантазии означают одно и то же, некую статичную картинку или картину; и куда бы мы не шли, мы идем, чтобы остановиться. Участь Сизифа, в отличие от грузчика, тем и страшна, что последний имеет право на перекур. «Тогда сказал бы я: мгновенье! Прекрасно ты, продлись, постой! И не смело б веков теченье следа, оставленного мной»! (Гете, с. 444). Здесь предполагается четкая остановка времени с полной и окончательной самоидентификацией Фауста, тогда и смерть биологическая не страшна, ужасное и счастливое «веков теченье» не могут идти ни в какое сравнение с неподвижным, узнаваемым и вечным следом, они могут быть даже приравнены, если только допустить, что «теченье» веков бесконечно, т. е. статично.

Когда я спрашиваю у прохожего, который час, сначала я выделяю его из общей массы, также поступает и он, воспринимая мой вопрос. Потом мы временно отчуждаемся – оба в состоянии ожидания – он должен найти ответ посмотрев на часы и дать мне информацию. Это не только отчуждение друг от друга, а состояние полного отчуждения, так как чтобы ответить мне он должен остановить время и не передвигаться в пространстве. Значит время, которое он назвал, несколько отстает от реального времени, и если мне было бы важно, я мысленно продвинул бы его часы вперед, поспешил бы туда, куда я направляюсь с некоторым ускорением, опережением, интенционально (может в этом и смысл этого загадочного слова) в надежде преодолеть редукцию пространства и времени. Если я этого не делаю, то с чем-то внутри себя соглашаюсь и на какое-то осязаемое время становлюсь озабоченным или грустным на вид. Так должен вести себя и прохожий, понимая, что его задержали, и возможно, он отстал. В этом случае я насильственно вызвал паузу, так поступает и художник, заставляя позировать портретируемого, но если при этом художник – врач, он должен, наоборот, освободить больного, привести его к паузе или вывести из нее.

Врач-художник совершает «захват» и «присвоение» образа пациента (моя модель, мой пациент – мой ребенок, но лишь отчасти). Затем он переходит к его воспроизведению. Вектор его творческой активности направлен в будущее. Момент окончательной реализации визуальных впечатлений совпадает с настоящим, здесь нет ни прошлого, ни будущего. Итак, по нашим наблюдениям, феномен диалога «я» и «ты» не исчерпывается тем, что партнеры смотрят друг другу «в глаза» (по М. Буберу и Л. С. Франку), а продолжается и тогда, когда они «отводят глаза друг от друга» в процессе ассимиляции воображаемого образа партнера по диалогу. Происходит соотнесение этого визуально-вербального комплекса с самим собой, с собственным зеркальным «я», со всей онтогенетической глубиной этого «я», до полного их соотнесения и совпадения. Здесь «атомарный» творческий акт завершается и возникает острая необходимость в новых визуальных впечатлениях. В этом настоящем есть начало будущего в виде интенционального порыва, который формирует мотив следующего творческого события. В структуре взаимодействия между людьми на элементарном уровне или в творчестве эти паузы, когда человек предоставлен самому себе, закономерны, но возникают не всегда насильственно, а чаще всего как жизненно важная потребность, – потребность в самоидентификации. Ярче всего эта потребность проявляется в жанре автопортрета, что косвенно подтверждает идею о том, что истинный портрет – это автопортрет (Ельшевская).

Художник-пациент, работая в жанре автопортрета, тоже совершает «захват» и «присвоение» своего текущего образа в зеркале (маски) и переходит к его соотнесению и воспроизведению. Так протекает диалог человека с самим собой, со своим зеркальным «я». Он, по справедливой оценке М. М. Бахтина, пока еще негативен, но не как на фотопленке, а как отсутствие приемлемой формы, значит и содержания. Затем в процессе продвижения портрета образ проявляется, меняя оценочные категории на позитив, но проявляется не как на фотобумаге сразу и конкретно, а с многочисленными пространственно-временными искажениями. Образ должен «собраться», объективироваться, чтобы вывести нас во внешний мир. Мы знаем, как много сил требуется для воспроизведения собственного лица, какие страдания этот процесс может доставить в молодости и как утомляет он в старости. Естественно, что труднее всего это дается нашим пациентам: одни сохраняют и оберегают все ту же маску, другие наглухо закрывают зеркала и прекращают контакты, третьи много спят или убивают себя, чтобы проснуться обновленными в этом или ином мире; а кстати, латинское слово finis обозначает и цель и конец.

***

И все-таки, почему Фрейд, изменив точку зрения, так долго оставался верен несостоявшейся идее, тем более что многие его современники продвинулись значительно дальше его самого? Остается предположить что- то личное, или он, может быть, хотел, чтобы созданное им движение оставалось в более устойчивом положении.[iii]Дело в том, что было много специалистов, которые посвятили свою жизнь психоанализу, но были и те, которые посвятили жизнь бескомпромиссной критике учения, призванного конкурировать с клинической традицией. Если часть критиков (А. Адлер, К. Юнг, Э. Фромм, но и В. М. Бехтерев, А. А. Ухтомский, И. П. Павлов) относились скептически к его фундаментальным идеям, то целая армия практиков во главе с Дж. Айзенком мелочно вопрошало – вылечил или нет доктор Фрейд того или иного пациента? При том, что сами они не добивались сколько-нибудь заметных результатов и даже были недостаточнокомпетентными врачами. Эти критики (мы знаем по собственному опыту противостояния) никогда не сравнивают свои достижение с анализируемым материалом, они чистые скептики или недоброжелатели.

В заключение хотелось бы предельно упростить содержание этой статьи. Клиницист считает: есть здоровые и больные люди. Человек «стоит на месте», а болезнь неуклонно прогрессирует. Строго говоря, духовное падение можно лишь остановить на более или менее длительный срок.

Психоаналитики убеждены, что здоровых нет, все люди невротики. Человек выживает благодаря механизмам сублимации и вытеснения. Если усилить сублимацию вытесненных переживаний, качество жизни улучшается.

В этом вопросе Фрейд недостаточно критичен к своему творчеству, потому что именно он вместе с Ференчи впервые заговорил о финальной фазе аналитического процесса, интенсивно изучал эту проблему, предлагал разные концепции завершения терапии, а это значит достижения психической нормы. Поиск логики завершения психотерапии находится в противоречии с расширенным толкованием неврозов.

Представители экзистенциально-гуманистического направления хотели преодолеть трудности психоанализа посредством идеи дазайн. Они пришли к далекому от любой (традиционной и нетрадиционной) медицины выводу, что душевнобольных и невротиков нет, есть ослабление экзистенциалов и модусов, что благодаря их глубокому пониманию или механизмам самоактуализации исчезает, а жизнь экзистирует дальше в прерывистой форме:

Но если бы Фрейд довел до логического завершения свою концепцию в книге «По ту сторону принципа удовольствия», то новая парадигма выглядела бы так:

Психическая жизнь означала бы включенность в сферу диалога (где бы поместились все дихотомии), как его активная фаза, а психическая смерть означала бы жизненно важную паузу, интенсивный диалог человека с самим собой, со своим зеркальным образом, не имеющий ничего общего с реальной смертью. Это была бы единственная и одна из самых «рабочих» парадигм в психиатрии, она дала бы возможность отделить норму от патологии, привлечь к лечению душевных болезней опыт клиницистов и все лучшее из фармакологии и психотерапии. А следующий этап в развитии психиатрии выглядел бы так: есть здоровые и больные, последним свойственно (вопреки их воле) терять внешние связи. Линейного развития болезни нет, есть усугубление или восстановление количества и качества внешних отношений, негативных расстройств психики (графически изобразить это явление невозможно – ни в виде линий, ни в виде волн, ни в виде броуновского движения). Выздоровление может наступить, если активизировать механизмы идентификации пациента с самим собой. Понятия Trieb (суммы влечений), архетипического образа, экзистенциала, модуса, гештальта заменяются понятием зеркального образа «я». Сублимация, трансценденция, самоактуализация, прегнанц-тенденция – идеей реконструкции утраченного образа «я» посредством визуально-вербального контакта с пациентом.

***

Всемирная организация здравоохранения установила несколько признаков, которые характеризуют психическое здоровье или психическую норму. К ним относятся следующие: сознание единства и постоянства своего физического и психического «я»; чувство постоянства переживаний в однотипных ситуациях; способность адекватно оценивать себя, свою психическую деятельность и ее результаты («критичность»); соответствие психических реакций силе внешних воздействий, обстоятельствам и ситуации; способность управления своим поведением в соответствии с социальными нормами и законами; способность к планированию и реализации своей собственной деятельности; способность изменять способ своего поведения в зависимости от обстоятельств («гибкость поведения»). Мы видим, что эти критерии подчеркивают некую адекватность, стабильность, единство «я» или способность человека быть таковым, что полностью соответствует тезисам нашей статьи. На самом деле известные нам психиатрические и психотерапевтические техники нацелены на преодоление (ликвидацию) видимых признаков болезни, декларированных пациентами, опекунами и всего того, что не соответствует вкусам и стандартам лечащего врача. Это то же самое, как если бы гастроэнтеролог лечил бы боль, дискомфорт и «метания» пациента, а не эрозию слизистой желудка. Этот стиль приводит к вторичной аутизации пациентов, к еще большей изоляции их, к гипердиагностике в сторону как раз наиболее адекватных творчески активных людей. Что бы ни говорилось и ни писалось, линейная парадигма, которая призвана защищать общество, а не душевнобольного, не будет преодолена в обозримом будущем. Даже если в определениях ВОЗ звучит призыв не лечить бред и галлюцинации, а лучше приводить больного к адекватной рефлексии, врачу как человеку трудно преодолеть в себе древний страх ко всему неординарному, а также поверить, что странные «выходки» наших пациентов имеют причину в искаженном представлении о самом себе.

Резюме. Создатели науки психологии в позапрошлом веке допустили системную ошибку, они рассматривали психические явления как вечное и безостановочное движение, мозг – как perpetuummobileпсихической активности, направленной на внешний мир. Эту проблему остро чувствовал Фрейд и выразил ее в книге «По ту сторону принципа удовольствия». Выдвинув понятие о психической жизни, он почти случайно поставил рядом смерть биологическую вместо смерти психической (самоидентификации в диалоге) и тем самым остановил развитие гуманитарных идей на многие десятилетия. Проблема представляется актуальной на фоне общего снижения уровня разработок в области психопатологии.

Founders of the science of psychology in the nineteenth century made a systemic mistake in that they considered psyсhic phenomena to represent an eternal and constant movement and the mind to be a perpetuum mobile of psychic activity directed towards the outside world. Freud keenly sensed this problem and expressed it in his book ‘Beyond the Pleasure Principle’. Having advanced the concept of psychic life, he almost accidentally opposed it to biological death instead of psychic death (self-identification in dialogue) and thereby arrested the development of ideas in the humanities for many decades. This problem seems topical against the background of the general reduction of research in the area of psychopathology.

Литература

- Гете И. В. Фауст: Трагедия. М, «АКТ», 2005

- Ельшевская Г. В. Портрет как автопортрет. М., 1992

- КляйнМ., Айзекс С, Райвери Дж., Хайманн П. Развитие в психоанализе. М., «Академический Проект», 2001

- Овчаренко В. И. Сабина Шпильрейн: Под знаком деструкции. Послесловие к публикации / Логос 1994, № 5, 239-256

- Психоаналитические термины и понятия. М., «Класс», 2000

- Фрейд3. По ту сторону принципа удовольствия. Минск, «Харвест», 2004

- ШпильрейнС. Деструкция как причина становления /Логос 1994, № 5, 207-238

- Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М., «Класс», 1999Ярошевский М. Г. История психологии. М., «Мысль», 1985

- LorenzК. On aggression. New York, Harcourt, Brace & World, 1966

[i]Виля после этих слов сломала окно, с осколком стекла в руке взяла в заложницы мою беременную жену и стала предъявлять не менее фантастические требования.

[ii]К. Юнг всегда утверждал, что Фрейд был врачом по нервным болезням и так и оставался им и что он никогда не был психологом или философом. Это не так. Фрейд до стажировки у Ж-М. Шарко в течение многих лет интересовался нейронами, с нежеланием работал в больнице, мечтал о лаборатории, был настолько рассеянным врачом, что говорят невольно пристрастил к кокаиновой наркомании нескольких своих пациентов – его больше интересовало действие наркотика на нервную систему, чем сами больные (см.: Овчаренко). Мнению К. Юнга можно противопоставить и тот факт, что Фрейд никогда не проводил неврологического обследования своих пациентов (отсутствие неврологического статуса в протоколах), не замечал даже явных неврологических расстройств при органических болезнях головного мозга, не опирался на неврологическую концепцию невроза и на традиционный для неврологии стиль лечения, существующий и в наше время. Он впервые по-настоящему проявил себя как психотерапевт, точнее как гипнотерапевт.

[iii] В письмах к психоаналитикам Фрейд, пытаясь преодолеть впечатление о возможной личностной обусловленности введения в систему психоаналитических представлений «влечения к смерти» подчеркивал, что книга «По ту сторону удовольствия» была написана до смерти его дочери Софьи и что, следовательно, введение «влечения к смерти»не является результатом осмысления трагедии личной жизни (см.: Овчаренко, с. 255).